「暗号資産ってニュースでよく聞くけど、一体どんなものなんだろう?」

「ビットコイン以外にも種類があるの?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

暗号資産は、インターネット上でやり取りされるデジタルなお金のようなもので、私たちの生活や経済に新しい可能性をもたらす技術として注目されています。

この記事では、「暗号資産とは何か?」という基本的な知識から、その仕組みや種類、メリット・デメリットまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

暗号資産の基本的な考え方から、それを支える「ブロックチェーン」という技術、そして私たちの暮らしにどう関わってくる可能性があるのか、一緒に学んでいきましょう。

この記事は、特定の投資をおすすめするものではありません。

あくまで暗号資産についての知識を深めるための情報提供を目的としています。

安心して読み進めてくださいね。

暗号資産ってどんなもの?基本的な仕組みを知ろう

まずは、「暗号資産」がどういうものなのか、基本的なところから見ていきましょう。

専門用語も出てきますが、かみ砕いて説明しますね。

暗号資産の正体はデジタルデータ

暗号資産(仮想通貨と呼ばれることも多いです)は、インターネット上でやり取りされるデジタルなデータの一種です。

私たちが普段使っている日本円やアメリカドルのようなお金(法定通貨といいます)とは少し違います。

国や中央銀行のような、価値を保証してくれる特定の組織が存在しないのが大きな特徴です。

では、何によって価値が決まるのでしょうか。

それは、欲しい人と売りたい人のバランス(需要と供給)、技術への信頼感、将来への期待感など、色々な要素が関係しています。

だから、価値が上がったり下がったり、変動することがあるんですね。

「暗号技術」がカギ

暗号資産の最も大事なポイントは、「暗号技術」を使っていることです。

この技術のおかげで、取引の記録が安全に守られたり、新しく発行されたりする仕組みが成り立っています。

誰かがデータを勝手に書き換えたりするのを防いで、信頼性を保つために重要な役割を果たしているのです。

多くの場合、特定の会社や組織が管理するのではなく、「分散型」という、みんなで管理するようなシステムを採用しています。

これも、国が管理するお金との大きな違いと言えるでしょう。

暗号資産を支えるすごい技術「ブロックチェーン」

暗号資産の話をするときに、絶対に外せないのが「ブロックチェーン」という技術です。

なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、基本的な考え方はシンプルですよ。

ブロックチェーンの仕組みをのぞいてみよう

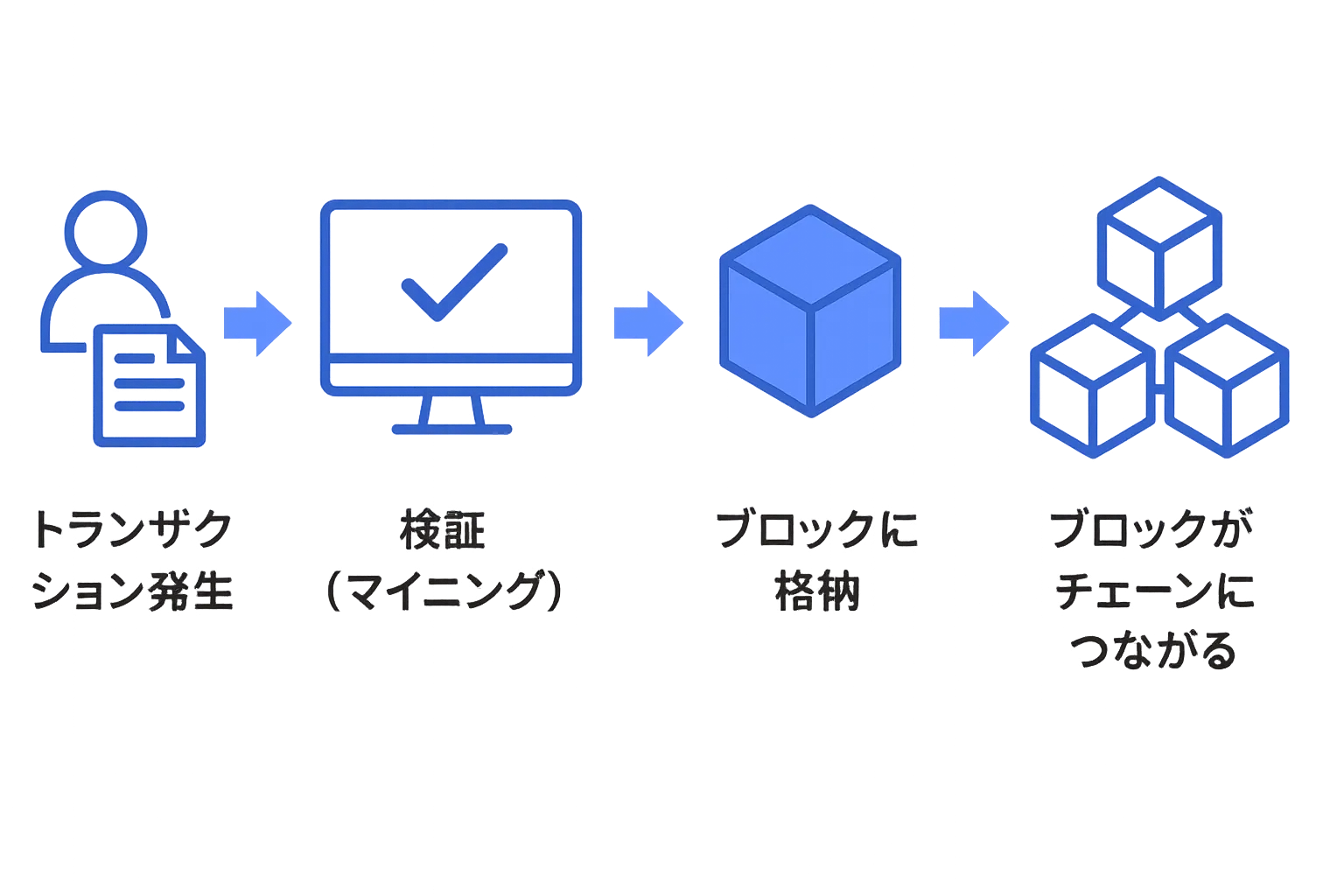

ブロックチェーンは、取引の記録などを「ブロック」という箱に入れて、それを時系列に沿って「チェーン(鎖)」のようにつなげていく技術です。

「分散型台帳技術」とも呼ばれます。

その名の通り、データを一つの場所に集めるのではなく、ネットワークに参加しているたくさんのコンピューター(ノードといいます)が、同じデータをコピーして持っている状態です。

新しい取引が行われると、ネットワークに参加している人たちによるチェック作業(コンセンサス・アルゴリズム)が行われます。

そこで「この取引は正しいね」と認められると、新しいブロックが作られて、チェーンの一番後ろにつながっていきます。

ブロックチェーンの嬉しいポイント

このブロックチェーンの仕組みには、いくつか良い点があります。

これから、その主な利点について見ていきましょう。

データが消えにくい・壊れにくい

データが色々な場所に分散して保管されているため、どこか一つのコンピューターが故障しても、システム全体が止まってしまう可能性は低いです。

データが壊れても、他のコンピューターが持っている情報から元に戻しやすいという強み(耐障害性)があります。

データを書き換えるのがとても難しい

一度ブロックチェーンに記録された情報を、後からこっそり書き換えることは、ものすごく難しいです。

もし誰かが過去の取引記録を変えようとしても、その後に続く全てのブロックの情報も計算し直さないといけません。

さらに、ネットワークに参加している多くの人の承認も必要になります。

これは、ものすごい計算パワーと時間がかかるので、現実的にはほぼ不可能とされています。

この「改ざん耐性」が、ブロックチェーン技術が信頼される大きな理由です。

取引の記録がオープンになっている

多くのブロックチェーンでは、どんな取引がいつ行われたかという記録が、ネットワークに参加している人なら誰でも見られるようになっています(透明性)。

もちろん、誰が送ったかなどの個人情報が丸見えになるわけではありません(アドレスという記号で表されることが多いです)。

しかし、取引の履歴自体は公開されていて、チェック可能な状態になっているのです。

ビットコインをはじめ、たくさんの暗号資産が、このブロックチェーン技術を土台にして動いています。

取引の記録から、新しい暗号資産の発行ルール、ネットワークの維持まで、ブロックチェーンが暗号資産システムの心臓部を担っているんですね。

暗号資産はどうやって生まれてくるの?

新しい暗号資産は、どうやって世の中に登場するのでしょうか。

その主な方法として、「マイニング」と「ステーキング」という二つの仕組みがあります。

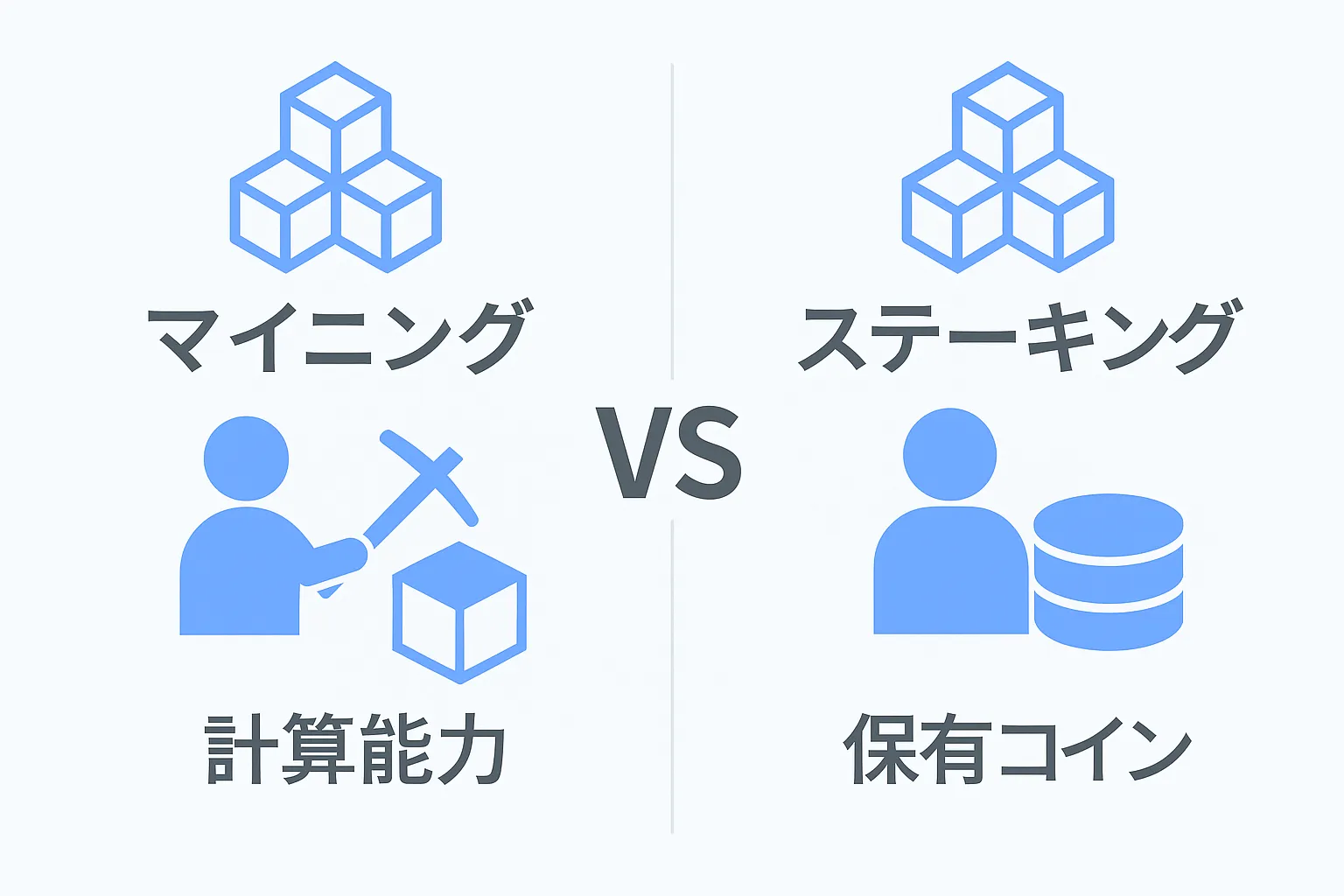

マイニング(採掘)とは?

「マイニング」は、特にビットコインなどで使われている「Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク、PoW)」という仕組みの中心的な作業です。

マイニングをする人たち(マイナーさん)は、高性能なコンピューターを使って、とても複雑な計算問題に挑戦します。

一番最初に問題を解いたマイナーさんが、新しいブロックをチェーンにつなげる権利をゲットします。

そして、そのご褒美として、新しく発行された暗号資産や、取引の時に支払われた手数料を受け取ることができるのです。

この作業は、取引が正しいかを確認する大切なプロセスであると同時に、ネットワーク全体の安全を守る役割も果たしています。

しかし、PoWはたくさんの電気を使うため、環境への影響が課題として指摘されることもあります。

ステーキングとは?

一方、「ステーキング」は、「Proof of Stake(プルーフ・オブ・ステーク、PoS)」といった仕組みで使われる方法です。

こちらは、対象の暗号資産をある程度の量持っていて、それをネットワークに預ける(ステークする)ことで、新しいブロックを承認する作業に参加する権利を得るというものです。

ブロックの承認者に選ばれる可能性は、持っている量や期間によって変わることが一般的です。

承認作業をした人は、報酬として新しい暗号資産や手数料を受け取れます。

PoSは、PoWに比べて使う電気がとても少ないとされていて、環境にやさしい方法としても注目されています。

これらのマイニングやステーキングといったプロセスを通して、新しい暗号資産が生まれ、市場で流通していくわけですね。

暗号資産にはどんな種類があるの?

「暗号資産」と一口に言っても、実はたくさんの種類があります。

代表的なものや、少し変わった特徴を持つものを見てみましょう。

ビットコインとアルトコイン

最初に登場して、最も有名なのが「ビットコイン(BTC)」です。

暗号資産の代表選手のような存在ですね。

ビットコインの後に登場した暗号資産は、まとめて「アルトコイン(Alternative Coin)」と呼ばれます。

ビットコインの仕組みを改良したものや、全く違う目的で作られたものなど、本当に様々です。

例えば、「イーサリアム(ETH)」は、「スマートコントラクト」という契約を自動で実行する機能を持っていて、色々なアプリ(DApps)を作るための土台になっています。

「リップル(XRP)」のように、国と国の間の送金をスムーズにするなど、特定の目的に特化して開発されたものもあります。

それぞれが独自の技術や個性を持っているのが面白いところです。

ステーブルコイン

価格が安定するように設計された「ステーブルコイン」という種類もあります。

その価値を、日本円や米ドルのような法定通貨や、金(ゴールド)のような他の資産と連動させる仕組みを持っています。

暗号資産は価格が大きく変動することがありますが、ステーブルコインはその変動を抑えることで、普段の買い物などでの使いやすさを目指しています。

トークン

既存のブロックチェーンの仕組みを使って発行される「トークン」と呼ばれるものもあります。

これらは、特定のサービスの中で使われたり、何かの権利を表したりと、色々な役割を持っています。

例えば、ゲームの中で使えるアイテムだったり、プロジェクトへの参加権だったりします。

暗号資産って何に使われるの?未来の可能性は?

暗号資産は、ただのデジタルなお金というだけではありません。

色々な分野での活躍が期待されています。

その可能性の一部を覗いてみましょう。

スマートコントラクトで契約を自動化

注目されている使い方の一つが「スマートコントラクト」です。

これは、あらかじめ決めておいたルールに従って、契約の条件を確認したり、実行したりするのを自動で行うプログラムのことです。

例えば、家の売買で、お金が支払われたことを確認したら、自動的に持ち主の情報が書き換わる、といった契約をブロックチェーン上で実行できます。

間に人を介さずに、素早く、そして透明性の高い取引ができるようになるかもしれません。

DeFi(分散型金融)という新しい金融の形

「DeFi(ディーファイ、分散型金融)」という分野も、ものすごいスピードで発展しています。

これは、ブロックチェーン技術を使って、銀行や証券会社のような伝統的な金融機関を通さずに、お金の貸し借りや保険、投資などの金融サービスを提供しようとする動きです。

手数料を安くしたり、これまで銀行サービスを使えなかった人たちにも金融サービスを届けたりすることが期待されています。

NFT(非代替性トークン)でデジタルデータに価値を

「NFT(エヌエフティー、非代替性トークン)」も、最近よく聞く言葉ですね。

これは、デジタルアートやゲームのアイテム、会員権といった、一つしかない特別なデジタルデータに対して、「これはあなたのものですよ」という所有権や、これまでの取引履歴をブロックチェーン上に記録して証明する技術です。

これによって、デジタルな作品などに新しい価値が生まれたり、売買されたりする可能性が広がっています。

その他の可能性

他にも、製品が作られてから消費者の手に届くまでの流れを記録する「サプライチェーン管理」や、より透明性の高い投票システム、個人が自分のデータを管理しやすくする仕組みなど、ブロックチェーンと暗号資産の技術は、社会の様々な場面で役立つ可能性を秘めています。

知っておきたい!暗号資産のリスクや注意点

暗号資産には夢がありますが、注意しておきたい点やリスクもあります。

安全に関わるためにも、しっかり理解しておきましょう。

価格が大きく変わるリスク

暗号資産の価格は、欲しい人と売りたい人のバランス、国や地域のルール(規制)の動き、技術的なトラブル、市場に参加している人たちの気持ちなど、本当に色々な理由で大きく変動することがあります。

価値が急に上がることもあれば、逆に急に下がることもあり、その動きを予測するのはとても難しいです。

この「価格変動リスク」は、暗号資産の最も大きな特徴の一つです。

なくしたり盗まれたりするリスク

暗号資産を保管しておくための「ウォレット」というものがあります。

このウォレットの「秘密鍵」(金庫の鍵のようなもの)をなくしてしまったり、誰かに盗まれてしまったりすると、中の資産を取り戻すことはほぼできません。

また、暗号資産を売買する場所(取引所)がサイバー攻撃を受けて、預けていた資産が盗まれてしまう事件も過去に起きています。

偽サイトに誘導して情報を盗む「フィッシング詐欺」のような手口もたくさんあります。

自分の資産は自分でしっかり守る、という意識(自己責任)がとても大切です。

ルールが変わるかもしれないリスク

暗号資産に関する法律や税金のルールは、世界中でまだ整備されている途中です。

そのため、将来、ルールが大きく変わる可能性もあります。

新しい規制ができたり、強化されたりすることが、暗号資産の価値や使い道に影響を与えることも考えられます。

この「法規制の不確実性」も頭に入れておく必要があります。

環境への影響についての議論

特に、マイニング(Proof of Work)で動いている暗号資産については、環境への影響も議論されています。

マイニングにはたくさんの電力が必要になるため、その電気が火力発電などで作られている場合、地球温暖化につながる二酸化炭素を多く排出してしまう、という指摘があります。

これらのリスクや注意点をしっかり理解した上で、情報を集め、冷静に判断することが大切です。

暗号資産の世界に触れてみるには?(情報収集として)

もし、暗号資産についてもっと知りたい、仕組みに触れてみたいと思った場合、どうすれば良いのでしょうか。

繰り返しになりますが、これは投資を勧めるものではなく、あくまで情報を集めるための一つのステップとして考えてくださいね。

まずは「ウォレット」を知ろう

暗号資産を保管するためには、「ウォレット」が必要です。

インターネットにつないで使うタイプ(ホットウォレット)や、専用の機器でネットから切り離して保管するタイプ(コールドウォレット)など、色々な種類があります。

それぞれ、便利さやセキュリティの面で特徴が違うので、違いを知っておくと良いでしょう。

「暗号資産交換業者」について学ぼう

暗号資産を手に入れる方法として、一般的には「暗号資産交換業者(取引所)」を利用することが考えられます。

日本国内にも、金融庁に登録されている交換業者がいくつかあります。

もし利用を考える場合は、セキュリティ対策はしっかりしているか、どんな種類の暗号資産を扱っているか、手数料はどれくらいか、使いやすいかなどをよく比較して、信頼できるところを選ぶことが大切です。

これらのサービスを利用する前には、必ず利用規約やリスクについての説明をよく読んで、内容を理解することが不可欠です。

その上で、ご自身の判断と責任で行動するようにしましょう。

最初は少額から試してみるなど、無理のない範囲で知識を深めていくのがおすすめです。

まとめ:暗号資産とブロックチェーンは、これからが楽しみな技術

ここまで、暗号資産(仮想通貨)の基本的な仕組みや、それを支えるブロックチェーン技術について見てきました。

暗号資産は、特定の管理者がいない分散型のシステムであること、暗号技術によって安全性が保たれていること、一度記録された情報は改ざんがとても難しいこと、取引の記録が透明であることなどが特徴でしたね。

その使い道も、単にお金の代わりとしてだけでなく、契約を自動化するスマートコントラクト、新しい金融サービスのDeFi、デジタルデータの価値を証明するNFTなど、色々な分野に広がっています。

私たちの社会や経済の仕組みを変えるかもしれない、大きな可能性を秘めている技術と言えるでしょう。

しかし、価格が大きく変動するリスク、セキュリティの問題、法律や税金のルールの不確かさ、環境への影響といった、注意すべき点や課題があることも忘れてはいけません。

暗号資産に関わる場合は、良い面だけでなく、これらのリスクもしっかり理解しておくことが大切です。

常に新しい情報を集めながら、慎重に向き合っていく姿勢が求められます。

暗号資産とブロックチェーンの技術は、まだまだ発展の途中です。

これからどんな風に進化していくのか、注目していくと、未来のテクノロジーや社会の変化を理解するヒントが見つかるかもしれません。

この記事が、少し複雑な暗号資産の世界について、基本的な知識を得るためのお役に立てていれば嬉しいです。

免責事項

当記事は、暗号資産(仮想通貨)およびブロックチェーン技術に関する情報の提供を目的としており、特定の金融商品や投資の勧誘、推奨、助言を目的としたものではありません。

暗号資産の取引には、価格変動リスク、セキュリティリスク、流動性リスク、法規制リスクなど、様々なリスクが伴います。

記事の内容は、作成時点での情報に基づいていますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。

暗号資産に関する決定や行動は、ご自身の判断と責任において、十分な調査と検討の上で行ってください。

当記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、作成者および関係者は一切の責任を負いません。

の仕組み-485x254.png)

って何?特徴や仕組み-485x256.webp)

コメントを残す