「NFTって最近よく聞くけど、一体どういうものなの?」

「デジタルアートが高値で取引されるって聞いたけど、なんで?」

そんな疑問を持っていませんか?

すごく高い値段で取引されたとか、有名なゲームで使われているとか、なんだかすごい技術みたいだけど、正直よくわからない…という方も多いかもしれませんね。

NFTは、デジタルデータに「世界に一つだけ」という証明を与える、新しい技術です。

アートやゲーム、音楽など、様々な分野で活用され始めており、私たちのデジタルライフを大きく変える可能性を秘めています。

NFTの世界を覗いて、未来のテクノロジーに触れてみましょう。

この記事では、基本的なところから、仕組み、使われ方、そして知っておきたいポイントまで、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。

専門的なことはちょっと苦手…という方にも、NFTの世界を少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。

NFT(非代替性トークン)っていったい何? デジタルなのに「世界に一つ」ってどういうこと?

まず、NFTが何の略かというと、「Non-Fungible Token」の略です。

日本語にすると「非代替性トークン」となります。

この「非代替性」というのが、NFTを理解する上で一番大切なポイントです。

「替えがきかない」「たった一つしかない」という意味なんですよ。

代替性があるものと比較してみよう

「非代替性」を理解するために、まずは反対の「代替性」があるものを見てみましょう。

例えば、私たちが普段使っている1000円札。

あなたの持っている1000円札も、私が持っている1000円札も、同じ「1000円」の価値がありますよね。

だから、お互いの1000円札を交換しても、価値は変わりません。

ビットコインのような暗号資産(仮想通貨)も、基本的には同じです。

どのビットコインも同じ価値を持つので、区別なく交換できます。

これらが「代替性」があるものです。

NFTは「替えがきかない」特別なもの

一方で、NFTは「非代替性」、つまり替えがききません。

一つ一つに固有の情報が記録されていて、それぞれが独立した価値を持っています。

現実世界で例えるなら、有名な画家さんが描いた一点物の絵画とか、シリアルナンバー入りの限定腕時計みたいなイメージです。

同じ画家さんの作品でも、違う絵なら価値は違いますし、同じ腕時計でもシリアルナンバーが違えば、それは別の物ですよね。

NFTは、こういう「世界に一つだけの価値」を、デジタルの世界で実現する技術なんです。

デジタルデータのコピー問題を解決?

今までのデジタルデータ、例えばインターネット上の画像や音楽は、簡単にコピーできてしまいました。

右クリックで保存すれば、同じものがいくらでも作れてしまう。

だから、どれが本物で、どれがコピーなのか区別するのが難しかったんです。

しかし、NFTが登場したことで、状況が変わりました。

NFTは、デジタルデータに「これは本物ですよ」「持ち主はこの人ですよ」という証明書をつけてくれるようなものなんです。

この証明書は、後で説明する「ブロックチェーン」という技術で、しっかりと記録されます。

だから、データ自体はコピーできたとしても、「本物の印がついているのはこれだけ」と証明できるようになったんですね。

これは、デジタルアートや音楽などの価値を守る上で、とても画期的なことなんです。

NFTを支えるすごい技術「ブロックチェーン」ってどんな仕組み?

NFTが「世界に一つ」であることを証明したり、持ち主を記録したりできるのは、「ブロックチェーン」という技術のおかげです。

ブロックチェーンは、ビットコインなどの暗号資産を支えている技術としても有名ですよね。

NFTを理解する上でも欠かせない技術なので、少し詳しく見ていきましょう。

ブロックチェーンは「みんなで管理する記録帳」

ブロックチェーンをすごく簡単に言うと、「取引の記録を暗号化して、鎖のようにつなげて保管するデータベース」のことです。

記録は「ブロック」という箱に入れられて、時系列にどんどん連結されていきます。

面白いのは、この記録帳の管理方法です。

普通のデータベースは、特定の会社や組織が一元管理していますよね。

しかし、ブロックチェーンは、特定の管理者がいません。

ネットワークに参加しているたくさんのコンピューターが、同じ記録を分散して持っているんです。

これを「分散型台帳技術」と呼びます。

なぜ「改ざん」が難しいの?

ブロックチェーンがすごいと言われる理由の一つが、「改ざん(書き換え)がとても難しい」ことです。

もし誰かが不正にデータを書き換えようとしても、つながっている後続のブロック全部との計算を合わせないといけません。

さらに、ネットワーク上の大勢の参加者が持っている記録も同時に書き換える必要があります。

これは、現実的にほぼ不可能と言われています。

だから、ブロックチェーンに記録された情報は、とても信頼性が高いんですね。

NFTの「本物証明」も、この仕組みに支えられています。

取引の履歴が「透明」に見える

もう一つの特徴は、「透明性」です。

多くのブロックチェーンでは、記録された取引の履歴(誰から誰にNFTが渡ったかなど)を、誰でも見ることができます。

もちろん、個人情報が丸見えになるわけではありませんが、「いつ、どのNFTが、どのアドレス(持ち主)に移動したか」という記録は追跡可能です。

これを「プロブナンス」と言って、特にアート作品などでは、本物であることの証明や価値の裏付けとして重要視されています。

スマートコントラクトで自動化も

NFTの発行や取引には、「スマートコントラクト」という機能を持つブロックチェーンがよく使われます。

イーサリアムという名前を聞いたことがある方もいるかもしれませんね。

最近は、Polygon(ポリゴン)やSolana(ソラナ)など、他のブロックチェーンも使われています。

スマートコントラクトは、「あらかじめ決められたルールに従って、取引などを自動で実行してくれるプログラム」のことです。

例えば、「このNFTが転売されたら、売上の一部を自動的に元の作者さんに支払う」といった仕組みも、スマートコントラクトで実現できます。

これは、クリエイターさんにとっては嬉しい仕組みですよね。

NFTってどんな特徴があるの? デジタル資産の新しいカタチ

ブロックチェーン技術に支えられたNFTには、今までのデジタルデータにはなかった、いくつかの面白い特徴があります。

世界に一つだけ(非代替性)

これはもうお分かりですね。 固有の情報が記録されているので、替えがききません。デジタルなのに、希少価値が生まれるんです。持ち主がはっきりわかる(所有権の証明)

誰がそのNFTを持っているかは、ブロックチェーンに記録されたアドレスで明確にわかります。 デジタルデータでも、「自分が持っている」と証明できるんです。世界中で売り買いできる(取引可能性)

NFTは、専用のマーケットプレイス(OpenSeaなどが有名です)を通じて、世界中の人と売買できます。 クリエイターさんは新しい発表の場ができ、コレクターさんは珍しいアイテムを探す楽しみがあります。- 履歴が透明で追跡できる(プロブナンス)

いつ作られて、誰の手に渡ってきたか、その全履歴がブロックチェーンに残ります。

これにより、信頼性が高まります。いつ作られて、誰の手に渡ってきたか、その全履歴がブロックチェーンに残ります。 これにより、信頼性が高まります。 プログラムで機能を追加できる(プログラム可能性)

スマートコントラクトを使えば、転売時の作者さんへの還元(ロイヤリティ)など、色々な機能を付け加えられます。 ただのデータではなく、機能を持つデジタル資産になるんです。他のサービスでも使えるかも?(相互運用性)

理論上は、同じ規格のNFTなら、違うゲームやサービス間でも使える可能性があります。 例えば、Aというゲームで手に入れたアイテムを、Bという仮想空間で使う、みたいなイメージです。 ただ、これはまだ発展途上の部分です。基本的には分割できない

ビットコインは0.1BTCのように分割できますが、NFTは基本的に1個単位で扱われます。 (最近は分割して持つ技術も出てきていますが、基本は分割不可です)

これらの特徴によって、NFTはデジタルコンテンツのあり方や、クリエイターさんとファンとの関わり方などに、新しい風を吹き込んでいます。

NFTはどんなことに使われているの? 活用事例を見てみよう

NFTの技術は、アートやゲームだけでなく、本当に色々な分野で使われ始めています。

どんな活用例があるのか、いくつか見てみましょう。

デジタルアートの世界

NFTが最初に大きく注目されたのが、この分野です。

イラストレーターさんやCGアーティストさんが、自分の作品をNFTにして販売しています。

デジタル作品に「本物」としての価値が生まれ、新しいアート市場ができています。

ゲームの世界(ブロックチェーンゲーム)

ゲーム内のキャラクターやアイテム、土地などをNFTにする動きも活発です。

プレイヤーは、ゲーム内で手に入れたNFTアイテムを、本当に「自分のもの」として所有できます。

マーケットプレイスで売買したり、他のゲームで使えたりする(かもしれない)のが魅力です。

「遊んで稼ぐ(Play to Earn)」なんて言葉も生まれました。

仮想空間(メタバース)

インターネット上に作られた3Dの仮想空間「メタバース」でも、NFTは大活躍です。

メタバース内の土地や建物、アバターが着る服などがNFTとして売買されています。

ユーザーは、メタバースの中でNFTを所有し、使って楽しむことができます。

コレクションアイテム

スポーツ選手のすごいプレーの瞬間を動画にしたNFTカードや、SNSのプロフィール画像(PFP)として使えるキャラクターNFTなどが人気です。

ただの画像ではなく、持っていることで仲間意識が生まれたり、特別なコミュニティに参加できたりすることもあります。

音楽の世界

アーティストさんが、楽曲やアルバム、ライブチケットなどをNFTとして販売するケースが増えています。

ファンは、NFTを買うことで、アーティストさんを直接応援できます。

楽曲の権利の一部をNFTにして、ファンと共有するような試みもあります。

会員証やチケット

特定のコミュニティへの参加権や、イベントの入場チケットをNFTにする試みもあります。

NFTを持っていることを証明すれば、限定サービスを受けられたりします。

偽造されにくく、譲渡もできる新しい形の会員証やチケットとして期待されています。

その他の分野

他にも、ファッションブランドがデジタルの服をNFTで販売したり、スポーツチームがファン向けの記念NFTを発行したり、不動産や資格証明書に活用しようという動きもあります。

製品が本物かどうかを証明するために、製造過程の情報を記録したNFTを使う、なんてアイデアもあります。

このように、NFTの使い道はどんどん広がっていて、私たちの身近なところで活用される場面も増えていくかもしれませんね。

NFTと付き合う上で知っておきたいこと リスクや注意点

NFTはとても面白くて可能性のある技術ですが、関わる上でいくつか知っておきたい注意点もあります。

これは「投資しましょう」という話では決してなく、あくまで情報として、安全に楽しむために知っておいてほしいことです。

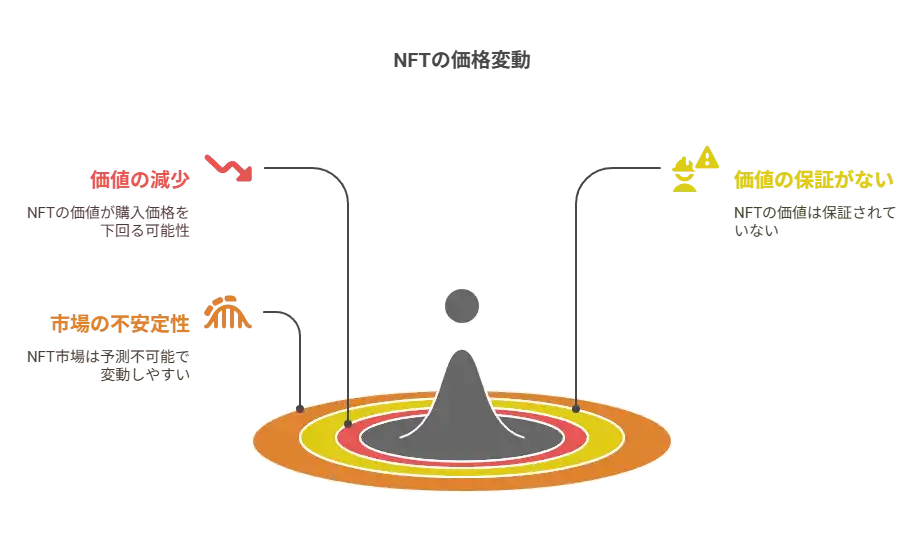

価格が大きく変わることがある

NFTの値段は、人気や需要によって、大きく上がったり下がったりすることがあります。

買った時よりも価値が下がってしまう可能性も十分にあります。

価値が保証されているわけではない、ということは覚えておきましょう。

市場はまだ新しく、価格の動きが激しい面もあります。

ちょっと技術的に難しいかも

NFTを買ったり売ったりするには、普通、暗号資産ウォレットを用意したり、暗号資産を手に入れたりする必要があります。

マーケットプレイスの使い方も、最初は少し戸惑うかもしれません。

慣れるまで、少し勉強が必要になることもあります。

セキュリティは自己責任

ウォレットの管理は、とても重要です。

パスワードや、ウォレットを復元するための秘密鍵やシードフレーズは、絶対に他人に知られないように、厳重に管理する必要があります。

もし失くしたり盗まれたりすると、中のNFTや暗号資産を取り戻せなくなる可能性があります。

偽サイトに誘導して情報を盗もうとするフィッシング詐欺などにも注意が必要です。

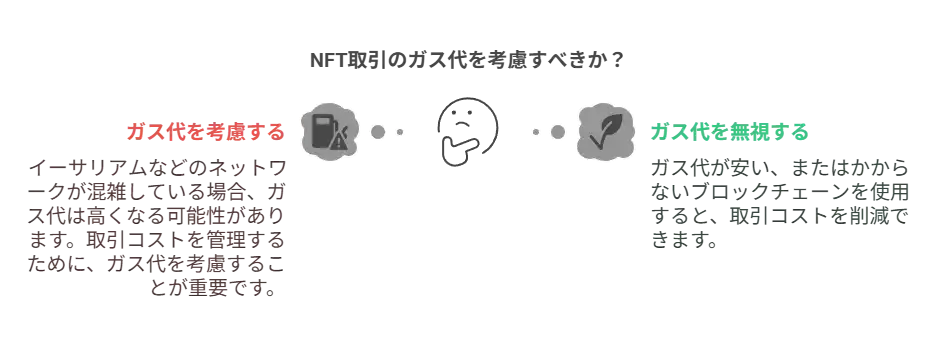

手数料(ガス代)がかかることも

NFTを発行したり、売買したりする時には、「ガス代」と呼ばれる手数料がかかることが多いです。

これは、ブロックチェーンのネットワークを使うための利用料のようなものです。

特にイーサリアムなどでは、ネットワークが混雑していると、このガス代が高くなることがあります。

取引する時には、ガス代のことも頭に入れておきましょう。

(最近はガス代が安い、またはかからないブロックチェーンも増えています)

環境への影響は?

以前は、一部のブロックチェーンが電気をたくさん使うことが問題視されていました。

しかし、最近はイーサリアムが省エネな仕組みに変わったり、もともと環境負荷の少ないブロックチェーンが使われたりするようになってきて、改善が進んでいます。

法律や税金のこと

NFTに関する法律や税金のルールは、国によって違いますし、まだはっきりと決まっていない部分もあります。

もしNFTの取引で利益が出た場合の税金など、ルールが変わる可能性もあります。

お住まいの国の最新情報を確認したり、必要であれば専門家(税理士など)に相談したりすることも大切です。

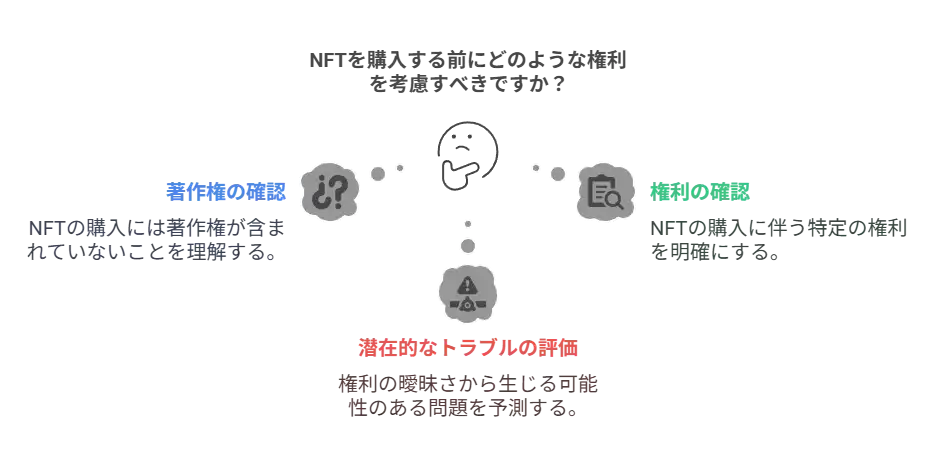

著作権との関係

NFTを持っているからといって、その元になっているアートや音楽の著作権まで手に入るわけではありません。

多くの場合、NFTの所有権と、個人的に楽しむための権利などがセットになっています。

どんな権利が付いてくるのかは、NFTを買う前によく確認しましょう。

権利関係が曖昧だと、後でトラブルになる可能性もあります。

これらの注意点をしっかり理解して、自分で情報を集めながら、慎重に判断することが、NFTと上手に付き合っていくコツです。

NFTってどうやって作るの? どうやって買うの? 簡単な流れ

じゃあ、実際にNFTはどうやって作ったり、手に入れたりするのでしょうか。

基本的な流れを、簡単に見てみましょう。

NFTを作る(ミントする)

クリエイターさんが、自分の作品をNFTにする作業を「ミント」と呼びます。

1️⃣どのブロックチェーンで作るか選ぶ

イーサリアム、Polygonなど、特徴の違う色々なブロックチェーンがあります。

2️⃣マーケットプレイスを選ぶ

OpenSeaなどのマーケットプレイスを使います。

3️⃣ウォレットをつなぐ

MetaMaskなどのウォレットを接続します。

4️⃣作品ファイルをアップロード

NFTにしたい画像や音楽などをアップロードします。

5️⃣情報を入力

作品名や説明、転売時のロイヤリティなどを設定します。

6️⃣ミント実行!

ガス代を支払って実行すると、NFTが作られてウォレットに入ります。

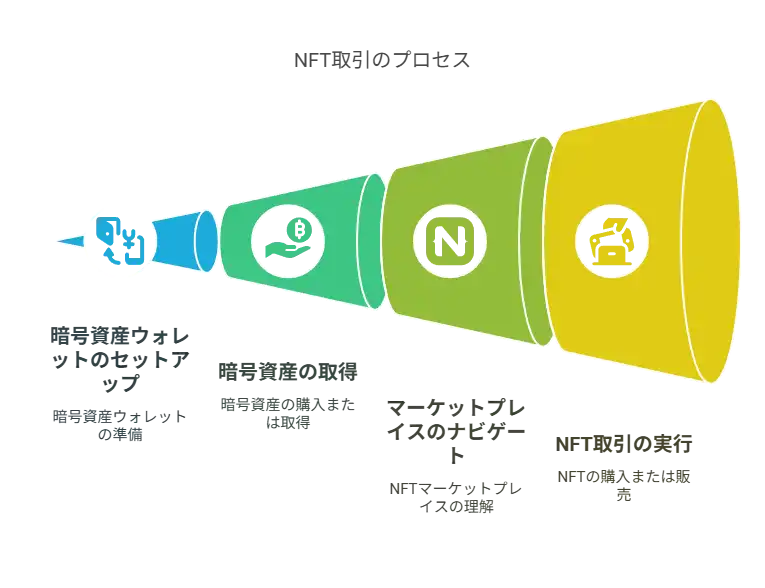

NFTを買う・保管する

NFTを買って集めたい場合は、こんな流れです。

1️⃣ウォレットを用意する

MetaMaskなどのウォレットを安全に準備します。

2️⃣暗号資産を用意する

NFTの代金やガス代に使う暗号資産(ETHなど)を取引所などで買ってウォレットに入れます。

3️⃣マーケットプレイスにつなぐ

欲しいNFTがあるマーケットプレイスにウォレットを接続します。

4️⃣NFTを選んで買う

値段などを確認して購入します。オークション形式の場合もあります。ガス代もかかります。

5️⃣ウォレットで保管

買ったNFTは自分のウォレットに送られてきます。大事に保管しましょう。

これは基本的な流れなので、使うサービスによって細かい手順は変わります。

NFTとメタバース、コミュニティのつながり

NFTは、最近よく聞く「メタバース」や、ネット上のコミュニティ作りとも深く関わっています。

メタバースは、インターネット上に作られた3Dの仮想世界のことです。

アバターを使って、他の人と交流したり、遊んだりできます。

このメタバースの中で「土地」や「アイテム」を所有していることを証明するために使われています。

メタバース内で買ったNFTの服をアバターに着せたり、アートを飾ったりできるんです。

また、特定のNFTを持っている人だけが入れる特別なオンラインコミュニティもあります。

NFTが会員証代わりになって、限定情報にアクセスできたり、イベントに参加できたりするんです。

NFTは、ただ集めるだけではなく、人と人をつなぐ役割も果たしているんですね。

NFTのこれから どうなっていくの?

NFTは、デジタルの世界での「所有」の形を変え、色々な可能性を秘めた技術です。

今はアートやゲームでの活用が目立っていますが、これからはもっと広い分野で使われるかもしれません。

例えば、不動産の権利証明、音楽の権利管理、製品が本物かどうかの証明、安全なネット投票など、色々なアイデアが考えられています。

現実世界の資産(株や美術品など)をNFTにする動きも出てきています。

しかし、まだ解決すべき課題もたくさんあります。

取引が集中すると手数料が高くなる問題、初心者にはまだ少し難しい操作、法律やルールの整備、セキュリティ対策などです。

これらの課題が解決され、技術がもっと使いやすくなれば、NFTは私たちの生活にもっと溶け込んでくるかもしれません。

まとめ 「NFTという新しい価値のカタチを知ろう」

NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を使って、デジタルデータに「世界に一つ」という特別な価値と、「持ち主の証明」を与える仕組みです。

アート、ゲーム、音楽、会員証など、色々な分野で使われ始めていて、クリエイターさんやファンにとって新しい可能性を開いています。

ですが、価格の変動、技術的な難しさ、セキュリティ、法律など、知っておくべき注意点もあります。

NFTに興味を持ったら、良い面だけでなく、リスクもしっかり理解して、自分で情報を集めながら慎重に関わることが大切です。

まだ新しい技術で、これからどうなっていくかは分かりません。

しかし、私たちのデジタルな生活や経済のあり方を変えるかもしれない、とても面白い技術であることは確かです。

この記事が、少し複雑なNFTの世界を理解する手助けになり、皆さんが情報を判断する上でのヒントになれば嬉しいです。

・アート、ゲーム、音楽、会員証など、デジタル資産の所有や取引に新しい価値を提供。

・ブロックチェーンによる透明性・改ざん耐性と、スマートコントラクトによる自動処理が特徴。

・価格変動、セキュリティ、手数料(ガス代)、法整備などの注意点を理解することが重要。

・メタバース連携や多様な分野での活用が期待される一方、課題もある発展途上の技術。

免責事項

当記事は、NFT(非代替性トークン)に関する情報提供を目的としており、特定の金融商品やNFTの購入、投資、その他取引を推奨・勧誘するものではありません。

NFTおよび関連する暗号資産の価格は、常に変動する可能性があり、価値が下落または無価値になるリスクがあります。

NFTの取引には、技術的な複雑さ、セキュリティリスク、法規制や税務上の不確実性などが伴います。

当記事の情報に基づいて行われたいかなる取引や判断についても、筆者および当サイトは一切の責任を負いません。

NFTに関する意思決定は、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集と比較検討の上、行ってください。必要に応じて、専門家にご相談ください。

NFTは特定の単一の製品や企業、あるいは単一の技術を指すものではなく、ブロックチェーン上で発行される、それぞれがユニークで代替不可能なデジタルトークンの総称です。

そのため、「公式サイト」というものは存在しません。

NFTの概念、仕組み、そしてNFTの基盤となる主要な技術標準について解説する信頼できる情報源は以下を参考にされてください。

1️⃣NFTの基本的な概念と仕組みを解説する情報源

- イーサリアム財団 (ethereum.org):

公式サイトではNFTに関する基本的な情報が提供されています。

NFT (非代替性トークン) のご紹介: https://ethereum.org/ja/nft/

このページでは、NFTとは何か、どのように機能するのか、なぜ価値があるのか、そして一般的なユースケースについて説明されています。

の仕組み-485x254.png)

って何?特徴や仕組み-485x256.webp)

・アートやゲームだけじゃない!音楽、会員証まで広がるNFTの最新活用法とは?

・NFTを支える「ブロックチェーン」の基本と、なぜ改ざんが難しいのかがわかる!

・始める前に要チェック!NFTの価格変動リスクやセキュリティなど注意点を網羅。

・NFTの未来はどうなる?これからの可能性と、私たちの生活への影響を探る。