「Web3(ウェブスリー)」という言葉をニュースやネットで見かけることが増えたと思いませんか。

Web3は、私たちが毎日使っているインターネットの、次の時代のカタチかもしれません。

普段のネットサーフィンやSNS、オンラインショッピングのあり方が、これからガラッと変わる可能性を秘めているんです。

この記事では、「Web3って、結局どういうこと?」という疑問に、専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすくお答えしていきます。

この記事を読み終わる頃には、「なるほど、Web3ってそういうことか!」と、未来のインターネットの姿が少しクリアに見えてくるはず。

ブロックチェーンという技術にも触れながら、未来のインターネットの姿を一緒に覗いてみましょう。

Web3とは 新しいインターネットのカタチを知ろう

まず、Web3を一言で説明するのは少し難しいのですが、「みんなで管理する、新しいインターネット」のようなイメージを持つと分かりやすいかもしれません。

今のインターネット、いわゆるWeb2.0は、特定の大きな会社が提供するサービス(例えばSNSや検索エンジン)を使うことが多いですよね。

便利な反面、データやルールがその会社に集中しがちです。

Web3は、そのような特定の管理者に頼るのではなく、参加するみんなで情報を管理し、もっと自由でオープンなインターネットを目指す考え方や技術のことなんです。

Web2.0との違いは「所有」の考え方

Web3の特徴をよく表す言葉に「読む・書く・所有する」があります。

Web1.0はホームページを見る「読む」が中心でした。

Web2.0ではSNSなどで発信する「書く」もできるようになりました。

Web3では、さらに自分のデータやデジタルな作品などを、ユーザー自身が「所有」するという考え方が加わります。

これは大きな変化点と言えるでしょう。

ブロックチェーンが支えるWeb3の仕組み

この「みんなで管理する」「ユーザーが所有する」というWeb3の考え方を実現するための重要な技術が「ブロックチェーン」です。

ブロックチェーンは、取引などの情報を「ブロック」という箱に入れて、それを鎖(チェーン)のようにつないで記録していく技術です。

一度記録した情報は改ざんするのがとても難しく、その情報はネットワークに参加している人たちで共有されます。

だから、特定の管理者がいなくても、情報の正しさを保つことができるんですね。

Web3は、このブロックチェーンの力を借りて、新しいインターネットの世界を作ろうとしているのです。

ちなみに、「Web3」という言葉は、イーサリアムというブロックチェーンの開発にも関わったギャビン・ウッドさんが2014年に使い始めたと言われています。

インターネットの進化 Web1.0からWeb3への旅

Web3がどうして注目されているのかを知るために、インターネットがこれまでどう変わってきたのか、少しだけ振り返ってみましょう。

インターネットの歴史を知ると、Web3が登場した背景が見えてきますよ。

Web1.0 読むだけの時代

1990年代から2000年代初め頃のインターネットは、Web1.0と呼ばれています。

この頃は、会社や個人が作ったホームページを、私たちが一方的に見る(読む)ことが中心でした。

今のように、誰もが気軽に情報を発信したり、交流したりするのは難しかった時代です。

Web2.0 読み書きと交流、そして生まれた課題

2000年代半ば頃から現在まで続くのが、私たちが今まさに使っているWeb2.0です。

SNSやブログ、動画サイトなどが登場し、情報を発信したり(書く)、他の人と交流したりすることが当たり前になりました。

とても便利になったのですが、一方で、サービスを提供する大きな会社に、たくさんのデータや権限が集まりやすいという課題も出てきました。

私たちのデータがどのように使われているのか分かりにくかったり、プラットフォームの都合でサービス内容が変わったりすることもありますよね。

Web3 Web2.0の課題への挑戦

Web3は、Web2.0の便利さを引き継ぎつつ、データが一部の会社に集中してしまう、といった課題を解決しようとしています。

ブロックチェーンなどの技術を使って、データの管理権限をユーザー自身に取り戻し、もっと公平で透明性の高いインターネットを目指しているのです。

これは、Web2.0の仕組みに対する新しい提案とも言えますね。

Web3を支える大切な考え方

Web3の世界は、いくつかの大切な考え方(理念)に基づいて作られようとしています。

これらの考え方を知ると、Web3が目指すものがより具体的にイメージできるはずです。

分散化 みんなで管理する仕組み

Web3の最も重要な考え方が「分散化」です。

これは、特定の会社や組織が中心になって管理するのではなく、ネットワークに参加する多くの人たちでシステムを管理・運営していこうという考え方です。

ブロックチェーン技術を使うことで、中央の管理者がいなくても、みんなで情報を検証しあい、システムの信頼性を保つことができます。

一つの場所にデータや権限が集中しないので、システム障害に強くなったり、一方的な情報操作のリスクを減らしたりできると期待されています。

ユーザー主権 自分のデータは自分のもの

「ユーザー主権」もWeb3の重要な理念です。

これは、インターネット上の自分のデータや、デジタルな持ち物(暗号資産やNFTなど)は、ユーザー自身が管理し、所有するべきだという考え方です。

Web3の世界では、データはブロックチェーンなどに記録され、ユーザーは「ウォレット」というツールと「秘密鍵」というパスワードのようなものを使って、自分だけがデータや資産を管理できます。

どの情報を誰に見せるか、といったことも自分で決められるようになる可能性があります。

自分の情報を自分でコントロールできる、というのは安心につながりますよね。

透明性と信頼 プログラムがルールを守る

Web3では「透明性」も重視されます。

特に、パブリックブロックチェーンという種類のブロックチェーンでは、記録された情報(誰がいつ、どんな取引をしたかなど)は、基本的に誰でも見ることができます。

これにより、不正がないか、ルール通りに動いているかを、みんなでチェックすることができます。

Web2.0ではサービスを提供する会社を信用するしかありませんでしたが、Web3では、改ざんが難しく公開されているブロックチェーンの記録やプログラム(スマートコントラクト)自体が信頼のベースになります。

特定の誰かを盲目的に信じる必要がない、「トラストレス」な関係を目指していると言えます。

自動化 スマートコントラクトが約束を実行

Web3の仕組みを動かす上で欠かせないのが「スマートコントラクト」です。

これは、契約のルールや条件をあらかじめプログラムとしてブロックチェーン上に書き込んでおくものです。

そして、その決められた条件が満たされると、人の手を介さずに、プログラムが自動的に契約内容を実行してくれます。

例えば、「商品が届いたら代金を支払う」といった約束事を、自動で、正確に実行できるイメージです。

これにより、取引がスムーズになったり、仲介役が不要になってコストが下がったりする可能性があります。

これらの考え方は、それぞれがWeb3を形作るパズルのピースのようなものです。

分散化があるからユーザー主権が実現しやすくなり、透明性やスマートコントラクトによって信頼性の高い自動化が可能になる、といった具合に、お互いが支え合ってWeb3の世界観を作り上げています。

」という言葉をニュースやネットで見かけることが増えたと思いませんか。-visual-selection.png)

Web3の世界を動かす技術たち

Web3の仕組みを理解するには、それを支えるいくつかの技術について知っておくと、よりイメージが湧きやすくなります。

ブロックチェーン以外にも、Web3の世界を動かす仲間たちがいるんですよ。

暗号資産とトークン Web3の経済を動かす

「暗号資産(仮想通貨)」や「トークン」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。

これらは、Web3の世界で使われるデジタルなお金や権利証のようなものです。

ビットコインやイーサリアムといった暗号資産は、ブロックチェーンネットワークを維持するための手数料支払いや、貢献者への報酬として使われます。

トークンは、特定のサービスを利用する権利だったり、プロジェクトの運営方針を決める投票権だったり、デジタルアートの所有権(NFT)だったりと、様々な役割を持っています。

これらの暗号資産やトークンが、Web3の世界の経済活動を支えています。

ブロックチェーン上で何か操作をするときに「ガス代」という手数料がかかることも覚えておくと良いでしょう。

スマートコントラクト 約束を自動で守るプログラム

先ほども少し触れましたが、「スマートコントラクト」はWeb3アプリケーション(dAppsと呼ばれます)の心臓部とも言えるプログラムです。

「もし○○したら××する」というような約束事をコードで書き、ブロックチェーン上で動かします。

これにより、人の手を借りずに、自動で、そして約束通りに様々な処理を実行できます。

例えば、後で紹介するDeFi(分散型金融)などのサービスは、このスマートコントラクトによって成り立っています。

ただし、プログラムにミスがあると問題が起きる可能性もあるため、慎重な開発が求められます。

デジタルウォレット Web3への入り口

「デジタルウォレット」は、暗号資産やトークンを保管・管理したり、Web3サービスを利用したりするための、いわば「お財布」や「鍵束」のようなものです。

実際には資産そのものではなく、資産にアクセスするための「秘密鍵」というとても大切な情報を管理します。

この秘密鍵を失くしたり、他人に知られたりすると、資産を失ってしまう可能性があるので、管理には十分な注意が必要です。

スマホアプリ型や、パソコンのブラウザ拡張機能型、USBメモリのような専用機器型(ハードウェアウォレット)など、色々な種類があります。

このウォレットの使い方が少し難しい点が、Web3の普及に向けた課題の一つとも言われています。

もっと簡単に使えるようにするための技術開発も進んでいます。

P2Pネットワーク みんなで繋がる通信網

Web3の分散化を支える通信の仕組みが「P2P(ピアツーピア)ネットワーク」です。

これは、特定の中心的なサーバーを介さずに、ネットワークに参加しているコンピューター同士が直接、対等な立場で情報をやり取りする方式です。

ブロックチェーンのデータは、このP2Pネットワークを通じて共有され、検証されています。

中心がないので、一部のコンピューターが停止しても、ネットワーク全体が止まりにくいという利点があります。

これらの技術が、まるでオーケストラのように連携し合うことで、Web3のエコシステムは動いています。

暗号資産が経済を回し、ウォレットが窓口となり、P2Pネットワークが通信を支え、ブロックチェーンが信頼の土台となり、スマートコントラクトが様々な機能を実現する、といったイメージですね。

Web3はどんなことに使われているの? 具体的な例を見てみよう

Web3の技術は、すでに色々な分野で使われ始めています。

具体的なサービス例を知ることで、Web3が私たちの生活をどう変える可能性があるのか、より身近に感じられるかもしれません。

ここではいくつかの代表的な応用分野を紹介しますね。

DeFi(ディーファイ) 新しい金融のかたち

DeFiは「Decentralized Finance」の略で、「分散型金融」と訳されます。

これは、銀行や証券会社のような伝統的な金融機関を介さずに、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを使って、お金の貸し借り(レンディング)、暗号資産の交換(DEX)、保険などの金融サービスを利用できるようにする試みです。

よりオープンで、誰でもアクセスしやすく、透明性の高い金融システムを目指しています。

仲介者がいない分、コストが安くなる可能性もありますが、まだ新しい分野のため、利用にはリスクや専門知識が必要です。

NFT デジタルデータの「一点もの」証明

NFTは「Non-Fungible Token」の略で、「非代替性トークン」と訳されます。

これは、デジタルアートや音楽、ゲームのアイテム、会員権といった、一つ一つが固有で替えがきかない(非代替性)デジタルデータの所有権を、ブロックチェーン上に記録する技術です。

これにより、コピーが簡単だったデジタルデータに、「これは本物で、あなたが所有者です」という証明を与えることができます。

アーティストさんが自分の作品の価値を守りやすくなったり、ファンがクリエイターさんを直接支援しやすくなったりする可能性があります。

NFTは、デジタル世界での「所有」のあり方を変えるかもしれないと注目されています。

DAO(ダオ) みんなで決める新しい組織

DAOは「Decentralized Autonomous Organization」の略で、「分散型自律組織」と訳されます。

これは、特定のリーダーや管理者がいなくても、ブロックチェーン上のスマートコントラクトで定められたルールに従って、参加者みんなで意思決定を行いながら運営される組織のことです。

プロジェクトの運営方針を決めたり、集めた資金の使い道を投票で決めたりします。

より民主的で、透明性の高い組織運営ができる可能性があると期待されています。

会社やコミュニティの新しい形として、様々なDAOが登場し始めています。

GameFi(ゲームファイ)とメタバース 仮想世界での新しい体験

GameFiは、ゲーム(Game)と金融(Finance)を組み合わせた言葉です。

ゲームをプレイすることで、暗号資産やNFTといった報酬を得られる仕組み(Play-to-Earnなど)を持つゲームを指すことが多いです。

ゲームで楽しむだけでなく、それが経済的な価値にも繋がるという新しい体験を提供します。

また、「メタバース」と呼ばれる、インターネット上の仮想空間で人々が交流したり、活動したりする世界でも、Web3技術が活用されようとしています。

メタバース内の土地やアイテムをNFTとして所有したり、暗号資産を使って経済活動を行ったりすることで、よりリアルで、プラットフォームを超えて繋がる仮想世界の実現が期待されています。

分散型ソーシャルメディア(DeSoc) 自分たちのデータを取り戻す

私たちが普段使っているSNSはとても便利ですが、運営会社が私たちのデータを管理し、表示される情報もコントロールしている側面があります。

分散型ソーシャルメディア(DeSoc)は、ブロックチェーンなどの技術を使って、ユーザー自身が自分のデータ(プロフィール、友達関係、投稿など)を管理し、どの情報をどう見せるかをコントロールできる、新しい形のSNSを目指す動きです。

特定のプラットフォームに縛られず、より自由で検閲されにくいコミュニケーションの場を提供することが期待されています。

これらの例は、Web3が持つ可能性のほんの一部です。

Web3の技術は、金融、アート、エンターテイメント、組織運営、コミュニケーションなど、本当に幅広い分野で、これまでの常識を変えるような新しいサービスや仕組みを生み出す力を持っているのかもしれません。

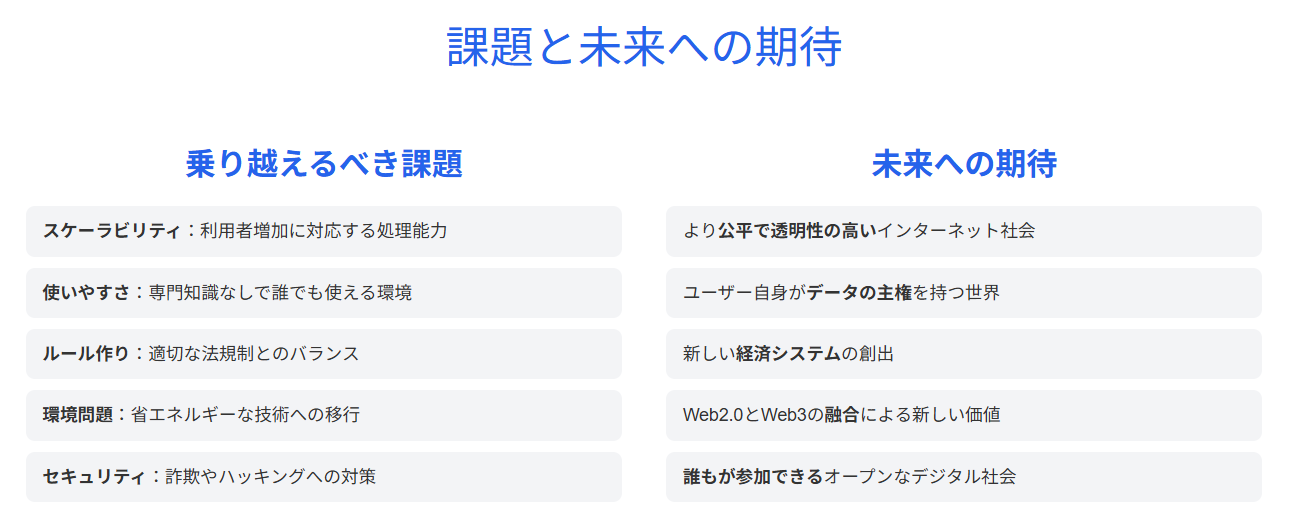

Web3が乗り越えるべき壁と未来への期待

Web3はとても魅力的な可能性を秘めていますが、誰もが当たり前に使うようになるまでには、まだ解決すべき課題もいくつかあります。

未来への期待とともに、現実的な課題も知っておくことが大切です。

スケーラビリティ 利用者が増えるとどうなる?

ブロックチェーンは、みんなで情報を検証し合う仕組みのため、一度に処理できる情報の量には限りがあります。

たくさんの人が同時に使おうとすると、処理が遅くなったり、手数料(ガス代)がとても高くなったりすることがあります。

これでは使いにくいですよね。

この問題を解決するために、ブロックチェーン自体の性能を上げたり(レイヤー1)、ブロックチェーンの外で処理を手伝う技術(レイヤー2)を使ったりする研究開発が進められています。

使いやすさ もっと手軽に使えるように

今のWeb3サービスを使うには、ウォレットの管理や専門用語の理解など、少し知識が必要になることが多いです。

秘密鍵の管理も、慣れないうちは不安に感じるかもしれません。

もっと多くの人にWeb3を使ってもらうためには、スマホアプリのように、誰でも直感的に、そして安全に使えるような工夫が不可欠です。

ウォレットの使い勝手を良くしたり、難しい専門用語を隠したりする技術(アカウント抽象化など)の開発が進められています。

ルール作り 法規制とのバランス

Web3は新しい技術なので、国の法律やルールがまだ追いついていない部分があります。

暗号資産の税金の扱い、NFTの権利関係、利用者を守るためのルールなど、これから整備していくべき点がたくさんあります。

技術の進歩を妨げずに、安心して利用できる環境を作るための、適切なルール作りが世界中で議論されています。

環境への配慮 エネルギー問題への取り組み

初期のブロックチェーン(特にビットコインなど)は、情報を検証するために大量の電気を使うことが問題視されました(Proof of Workという仕組み)。

ですが、最近では、イーサリアムをはじめ、多くのブロックチェーンが、より少ない電力で動く仕組み(Proof of Stakeなど)に移行したり、最初から採用したりしています。

これにより、環境への負荷は大幅に改善されつつあります。

Web3の技術も、地球環境に配慮しながら発展していくことが求められています。

セキュリティ 安全に使うために

ブロックチェーンの記録自体は改ざんがとても難しいのですが、Web3に関連するサービス全体を見ると、詐欺やハッキングのリスクが全くないわけではありません。

スマートコントラクトのプログラムミスを狙われたり、偽サイトでウォレットの情報を盗まれたりする被害も報告されています。

技術的な安全対策を進めることはもちろん、私たち利用者自身も、怪しい話には注意し、自分の資産は自分で守るという意識を持つことが大切です。

これらの課題は、Web3が成長していく上で避けては通れないものです。

しかし、世界中の開発者や研究者が、これらの課題を解決しようと日々努力を続けています。

課題を一つ一つ乗り越えていくことで、Web3はより使いやすく、安全で、信頼できる技術へと進化していくでしょう。

まとめ 未来のインターネットへの期待

さて、ここまでWeb3について、その基本的な考え方から、使われている技術、具体的な応用例、そして課題まで、一緒に見てきました。

Web3は、インターネットの歴史の中で、今まさに生まれつつある大きな変化の波と言えるでしょう。

ブロックチェーンという技術を土台にして、データが一部に集中するのではなく、もっと分散化され、私たちユーザー一人ひとりが自分のデータをコントロールできる、新しいインターネットの世界を目指しています。

もちろん、Web3はまだ始まったばかりの技術です。

解決すべき課題も多く、その未来がどうなるかは誰にも分かりません。

過度な期待や、短期的な利益だけを追い求めるような動きには注意が必要です。

ですが、Web3が目指す「より公平で、オープンで、ユーザー中心のインターネット」という考え方自体は、とても重要で魅力的だと思いませんか。

Web3が、今のインターネットの良いところは活かしつつ、課題となっていた部分を改善していく。

そんな風に、Web2.0とWeb3がうまく融合していく未来もあるかもしれません。

Web3について知ることは、これからのデジタル社会で何が起ころうとしているのか、その変化の可能性に気づくきっかけになります。

この記事が、皆さんのWeb3への理解を深める、最初の一歩となれば嬉しいです。

免責事項

当記事は、Web3および関連技術に関する情報提供を目的としており、特定の金融商品やサービスへの投資、購入、売却等を推奨するものではありません。

暗号資産やNFTなどの取引にはリスクが伴います。

当記事の情報に基づいて行われたいかなる行為についても、当方は一切の責任を負いません。

情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。

最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。

コメント