この記事は、リップル(XRP)について「名前は聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない」という方に向けて書かれています。

リップル(XRP)の基本的な仕組みから、どんな特徴を持っているのか、そして将来どんな可能性を秘めているのかまで、専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、リップル(XRP)の全体像が掴めるようになり、ニュースや話題についていくのが少し楽になるかもしれません。

暗号資産や新しい金融技術に興味がある方はもちろん、世の中の新しい動きについて知っておきたいという方にも、きっと役立つ情報が見つかるはずです。

専門的な知識は必要ありませんので、リラックスして読み進めてみてくださいね。

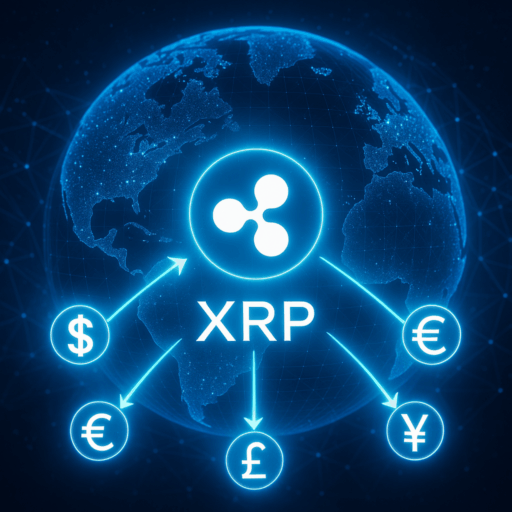

リップル(Ripple)を知ろう 次世代の国際送金ネットワークを目指す技術

まず、「リップル」という言葉について整理しましょう。

この言葉は、実は二つの意味で使われることが多いんです。

一つは、海外へお金を送る仕組みをもっと速く、安くするための「技術やネットワーク(RippleNet)」のことです。

もう一つは、その技術を開発しているアメリカの会社「Ripple Labs Inc.」を指します。

リップルについて話すときは、どちらの意味で使われているかを知っておくと、理解が深まりますよ。

リップル社とリップルネット(RippleNet)

リップル社は、今の国際送金が持つ「時間がかかる」「手数料が高い」といった問題を解決しようとしています。

そのために開発されたのが、リップルネット(RippleNet)という金融機関向けのネットワークです。

このネットワークを使うことで、銀行などがもっとスムーズにお金のやり取りを行えるようになることを目指しています。

従来の国際送金が抱える課題

皆さんが海外の誰かにお金を送る時、実はいくつかの中継銀行を経由することが多いんです。

そのため、送金に数日かかったり、途中で手数料が引かれてしまったりすることがあります。

どこでどれくらい手数料がかかっているのか分かりにくい、という声も聞かれます。

リップルは、このような従来の送金の不便さを、新しい技術で解消しようとしているんですね。

リップル社は、リップルネットを通じて、情報のように簡単にお金を世界中に送れる「価値のインターネット」の実現を目指していると言われています。

XRPを理解しよう XRP Ledger上で機能する独立したデジタル資産

次に、XRPについて見ていきましょう。

XRPは、リップル社とは別に存在する「XRP Ledger(XRPL)」というオープンソースの台帳(取引記録システム)上で使われる、独立した暗号資産(仮想通貨)です。

特定の国や会社が管理しているわけではなく、取引の記録はXRPLに分散して記録されています。

XRP Ledger(XRPL)とは

XRP Ledgerは、XRPが取引される基盤となるシステムです。

オープンソースなので、世界中の開発者がその技術を検証したり、利用したりできます。

リップル社もこのXRPLの開発に貢献していますが、XRPL自体は独立して運営されています。

ブリッジ通貨としてのXRPの役割

XRPの面白い特徴の一つが、「ブリッジ通貨」としての役割です。

例えば、あまり取引されていない通貨同士(例 日本円とマイナーな国の通貨)を直接交換しようとすると、スムーズにいかないことがあります。

そんな時、まず日本円をXRPに替え、そのXRPを相手国の通貨に替える、というように、XRPが「橋渡し役」になることで、送金がスムーズに進むと考えられています。

XRPは取引が速く、コストも低いので、この橋渡し役に適していると言われているんです。

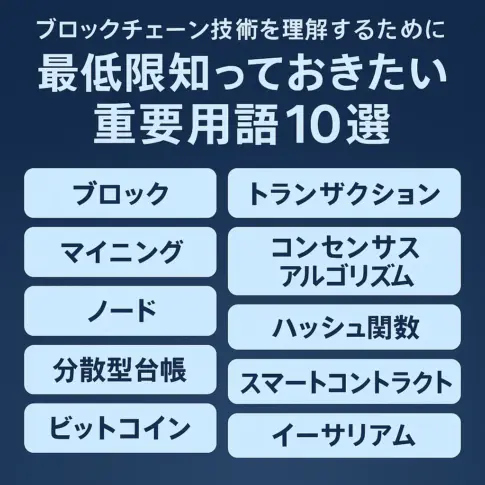

独自のコンセンサスアルゴリズム

XRP Ledgerは、取引が正しいかどうかを確認する方法(コンセンサスアルゴリズム)もユニークです。

ビットコインなどで使われる方法とは違い、信頼できる特定のコンピューター(バリデーター)たちが協力して、高速に取引を承認します。

この仕組みのおかげで、XRPの取引はたった数秒で完了すると言われています。

手数料もとても安いのが特徴です。

リップル(RippleNet)とXRP Ledger(XRP)の関係性 連携と独立性

リップル社の提供するリップルネットと、暗号資産XRP(およびその基盤XRPL)は、よく一緒に語られますが、その関係性を正しく知っておくことが大切です。

両者は協力し合うこともありますが、基本的には別々のものなんです。

RippleNetとXRPは別物?

金融機関がリップル社のリップルネットを使う時、必ずしもXRPを使わなければならないわけではありません。

リップルネットには、XRPを使わずに、銀行間の情報のやり取りや決済を効率化する機能もあります。

つまり、リップルネットの利用イコールXRPの利用、ではないんですね。

ODL(オンデマンド・リクイディティ)とは

しかし、リップル社はXRPを活用するサービスも提供しています。

その代表例が「ODL(オンデマンド・リクイディティ)」と呼ばれるものです。

これは、先ほど説明したXRPの「ブリッジ通貨」としての役割を活かしたサービスです。

金融機関は、ODLを使うことで、海外送金のために事前に相手国の通貨を用意しておく必要がなくなり、コストを抑えながら、より速い送金が実現できる可能性があるとされています。

このように、リップルネットとXRP Ledger/XRPは、それぞれ独立しつつも、リップル社のサービスを通じて連携し、お互いを補い合う関係にあると言えるでしょう。

XRPの主な特徴と技術的な側面 もっと詳しく知りたい方へ

XRPが持つ技術的な特徴について、もう少しだけ詳しく見てみましょう。

これらの特徴が、XRPが注目される理由の一部になっています。

特徴1 高速なトランザクション処理能力

XRPの取引は、約3秒から5秒で完了すると言われています。

これは他の多くの暗号資産と比べても非常に速いです。

リアルタイムでの支払いが求められる場面で、この速さは大きなメリットになりますね。

特徴2 低い送金コスト

XRPを送る際の手数料は、通常、ごくわずかです。

1円もかからないことが多いと言われています。

従来の国際送金手数料と比べると、その安さがよく分かります。

少額のお金を送るのにも便利かもしれません。

特徴3 スケーラビリティ

XRP Ledgerは、1秒間に1,500件以上の取引を処理できる能力があるとされています。

これは、多くの人が同時に利用しても、システムがスムーズに動きやすいことを意味します。

将来、利用者が増えても対応できる可能性があるということです。

特徴4 発行上限と供給メカニズム

XRPは、最初に作られた1000億XRPが全てで、これ以上増えることはありません。

市場に出回る量は、リップル社によって管理され、計画的に放出されることになっています。

取引手数料として使われたXRPは消滅する仕組みもあるため、少しずつ全体の量が減っていく性質も持っています。

特徴5 エネルギー効率

XRP Ledgerの取引承認の仕組みは、ビットコインのマイニングのように大量の電力を消費しません。

そのため、環境への負荷が比較的小さい、エコな側面も持っていると言えます。

これらの特徴から、XRPは単なる値動きを楽しむ対象としてだけでなく、実用的なお金の移動手段として、特に国際送金の分野で期待されているんですね。

理解を深めるための重要ポイントと留意点 知っておきたいこと

リップルやXRPについて考えるとき、いくつか心に留めておきたい大切なポイントがあります。

これらを知っておくことで、より冷静に情報を受け止められるはずです。

リップル社とXRPは違うもの

何度も触れていますが、とても大切な点です。

リップルという会社と、XRPという暗号資産は、イコールではありません。

リップル社の動向がXRPの価格に影響することはありますが、別物として理解しておきましょう。

価格変動のリスクについて

XRPに限らず、暗号資産は価格の変動が非常に大きいという特徴があります。

様々な理由で、短期間に価格が大きく上がったり下がったりすることがあります。

これは暗号資産全体に言えるリスクですので、覚えておきましょう。

規制の動きに注目

暗号資産に関する法律やルールは、国によって異なり、まだ整備中の部分も多いです。

特にXRPについては、アメリカで「XRPは有価証券にあたるのではないか」という裁判がありました。

この裁判の行方は、XRPの今後の扱いに影響を与える可能性があるため、関連するニュースには注意しておくと良いでしょう。

ただし、裁判の結果だけで将来が決まるわけではありません。

客観的な情報を見ることが大切です。

技術の普及状況

リップルの技術やXRPが、実際にどれくらい使われているのか、という点も見ておきたいポイントです。

リップル社は多くの企業と協力関係にあることを発表していますが、その技術が広く一般的に使われるようになるかは、これからの状況次第と言えます。

素晴らしい技術が必ずしもすぐに普及するとは限らない、という視点も持っておくと良いかもしれません。

情報収集は慎重に

インターネット上には、リップルやXRPに関するたくさんの情報があります。

しかし、中には不確かな情報や、誰かの意図が含まれた情報もあるかもしれません。

一つの情報だけを信じ込まず、公式サイトや信頼できるニュースなど、複数の情報源を確認するように心がけましょう。

そして、最終的な判断は、ご自身の責任で行うことが大切です。

これらの点は、新しい技術や金融に関する情報を扱う上で、とても重要になります。

一方的な情報に流されず、色々な角度から物事を見る姿勢を持ちたいですね。

まとめ 進化を続けるリップルとXRPの世界

今回は、リップル(Ripple)とXRPについて、基本的なことから少し詳しい内容まで、一緒に見てきました。

リップルは、国際送金をより良くするための技術やネットワーク、そしてそれを推進する会社のことでしたね。

XRPは、リップル社とは独立したXRP Ledgerというシステム上で動く暗号資産で、特に「ブリッジ通貨」としての役割が期待されています。

この二つは、深く関わり合っていますが、別々の存在であることを理解するのがポイントでした。

リップルとXRPが持つ技術は、これからの金融の形を変える可能性を秘めているかもしれません。

しかし、価格の変動リスクや、法律・規制の問題、技術が実際に普及するかどうかなど、注意深く見ていくべき点も多くあります。

この分野は、技術の進歩がとても速く、状況は常に変化しています。

だからこそ、最新の情報を追いかけ、技術的なこと、市場の反応、社会のルールなど、色々な面から学び続けることが大切です。

この記事が、皆さんのリップルとXRPへの理解を深める、最初の一歩となれば嬉しいです。

【この記事のポイントを復習】

2. 主な特徴は、お金のやり取りを「早く」「安く」行うことを目指す点です。

3. スムーズな取引を実現する仕掛けには、特別な技術が使われています。

4. XRPは「Ripple」という会社と関連しています。Ripple社は、このデジタルなお金の普及を進めています。

5. 法律上の扱いや価値の動きについては、情報を注意深く確認することが重要です。

【関連記事】

・デジタル資産とは何か その基本から種類 未来の可能性まで

・コンセンサスアルゴリズムって何?ブロックチェーンの合意形成 PoWやPoSの種類と仕組みをやさしく解説

・ブロックチェーンの基本 トランザクションって何?仕組みや流れ 手数料までやさしく解説

【公式サイト情報】

・XRP Ledger 公式サイト(XRPL.org)

XRP Ledger(XRPL)の公式ポータルサイトで、開発者向けドキュメント、ユースケース、チュートリアルなどが掲載されています。日本語にも対応しています。

・Ripple社公式サイト

Ripple社の公式サイトでは、XRPのユースケースや企業向けソリューション、XRPの概要などが紹介されています。

・Ripple Whitepaper(英語)

RippleネットワークやXRPの役割について解説されたホワイトペーパーです。

【免責事項】

当記事は、暗号資産に関する情報の提供を目的としており、特定の金融商品の投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。

暗号資産の取引には価格変動リスク等が伴います。

投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。

当記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

の仕組み-485x254.png)

って何?特徴や仕組み-485x256.webp)

コメントを残す